La théologie n’est pas autre chose que la poésie de Dieu.

Formations théologiques et spirituelles

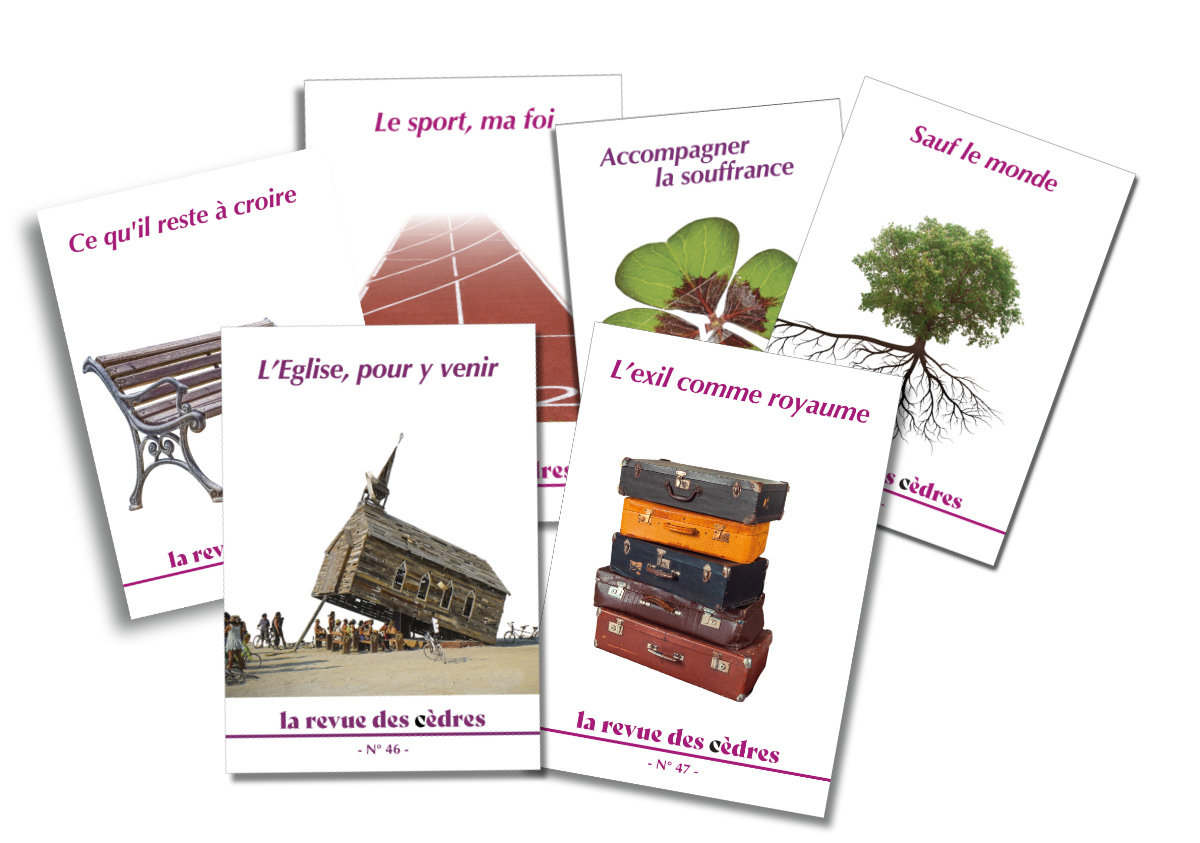

Nous publions une Revue de vulgarisation théologique

Basé à Lausanne (Suisse)

En quelques mots

Nos cours et formations s’adressent aussi bien à des personnes croyantes et engagées qu’à des personnes qui ne se considèrent pas comme telles. Aucun prosélytisme n’est admis. Le diplôme du Séminaire de culture théologique permet d’envisager de travailler dans une Église réformée romande (comme diacre ou animateur.trice d’Église).

Notre mission

nous générons des parcours de formation en théologie, spiritualité, disciplines bibliques, certifiants ou non

nous sommes enracinés dans la tradition réformée et ouverts à la diversité des confessions chrétiennes

nous tenons beaucoup à la qualité de nos formations. Nos formateurs·trices et enseignant·es sont titulaires de formations académiques

nous sommes rattachés à l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, institution liée à l’État

nous travaillons avec des partenaires de la société civile et du monde œcuménique

nous accordons un soin particulier au respect de la personne, de ses convictions, de son itinéraire et de son enracinement

Notre équipe

Jean-Christophe Emery

Théologien, formateur d’adultes

Directeur

Dimitri Andronicos

Théologien, éthicien

Co-directeur

Anne Alberti

Sc. rel., anthropologue

Assistante de dir.

Charlotte Eidenbenz

Lic. lettres

Assistante administrative

Sara Schulthess

Dre théol., pasteure

SCT – Monde de la Bible

Apolline Thromas

Théologienne

SCT – Monde de la Bible

Bernard Bolay

Théologien, pasteur, formateur d’adultes

SCT – Exégèse

Sarah Scholl

Prof. UniGE

SCT – Histoire

Anthony Feneuil

Prof. Uni. Lorraine

SCT – Systématique

Miriam Jaillet

Théologienne,

SCT – Auxiliaire pédagogique

Anne Schneider

Dipl. SCT

Acc. spirituelle

Nicole Bonnet

Théologienne, pasteure

Accompagnatrice FAST

Claire-Sybille Andrey

Dre théol., pasteure,

Accompagnatrice FAST, cours de langue

Thora Constant

Historienne de l’art, Art thérapeute

Accompagnatrice FAST

Aurélie Netz

Sc. sociales et rel., anthropologue, aumônière

Accompagnatrice FemFAST

Maude Bertrand

Dipl. SCT

FAB – formation biblique

Jean-François Habermacher

Théologien, pasteur

Club Cèdres

René Blanchet

Théologien, pasteur

Club Cèdres

Bribes d’histoire

Inaugurée en 1864, la Faculté de théologie de l’Église libre est le témoin d’une époque de division au sein du protestantisme réformé. Un courant dit « libriste » refuse les liens à l’État revendiqués par l’Église Nationale. Les pasteurs de l’Église libre dans le Canton de Vaud se forment alors dans ce bâtiment appelé « la Môme » en référence au sobriquet dont les libristes sont affublés.

En 1966, la fusion des courants dissidents donne naissance à l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Les locaux abritent une importante bibliothèque, aujourd’hui reprise par la Bibliothèque Cantonale Universitaire (Lausanne). Le Séminaire de culture théologique y forme des diacres dès sa fondation en 1962.

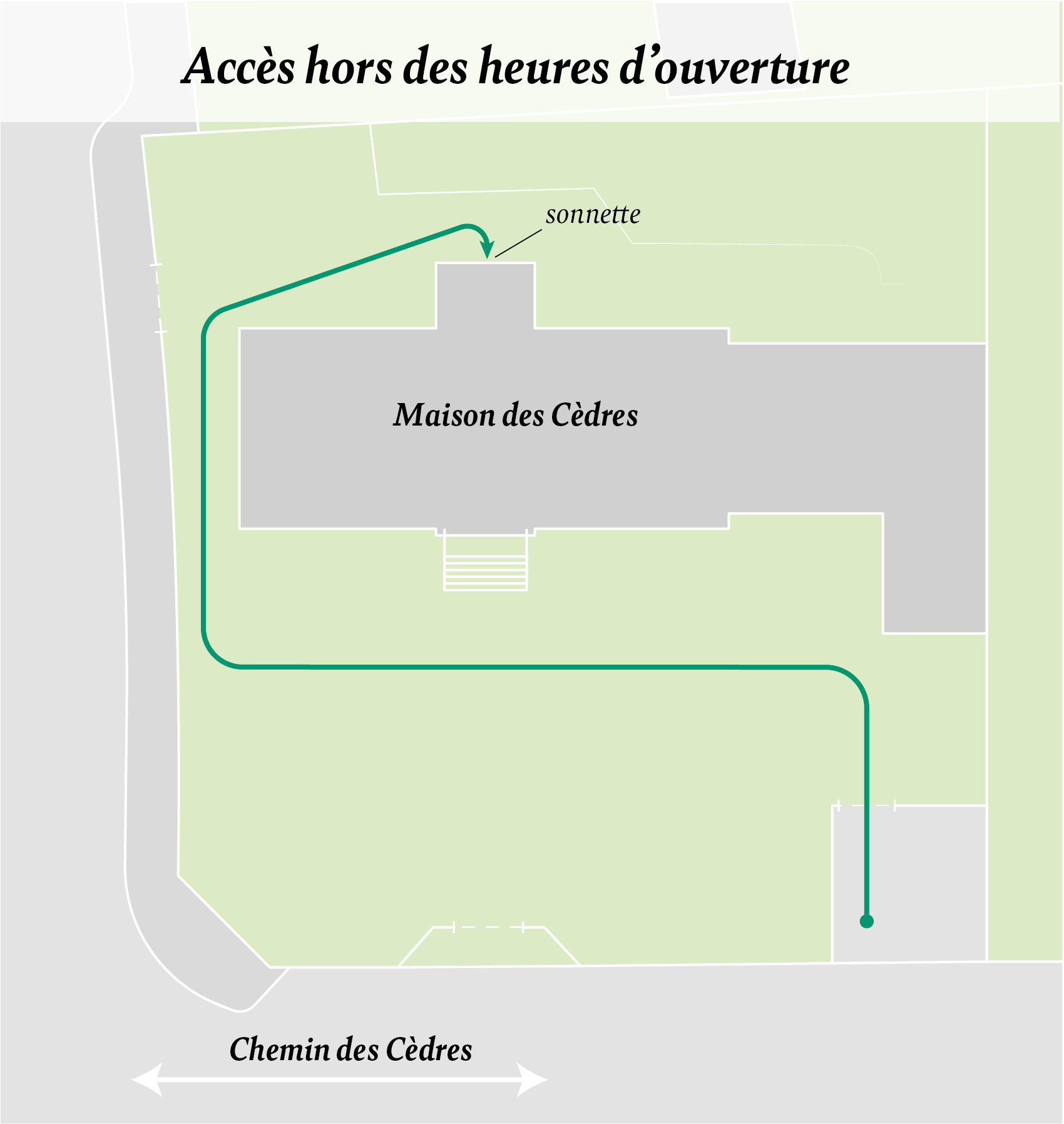

En pratique

Contact

Cèdres formation

Ch. des Cèdres 7

1004 Lausanne

Suisse

+4121 331 58 55

info@cedresformation.ch

CCP : 17-628272-5

IBAN : CH26 0900 0000 1762 8272 5

Cèdres formation